Découvrez les pratiques et techniques par filière

Depuis maintenant quatre ans, en Provence, Agribio 04 et Arvalis, en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Luberon, étudient le comportement agronomique de variétés modernes et paysannes de blé tendre, en particulier sur leur adaptation à des aléas climatiques de plus en plus fréquents.

A l’origine du projet, des producteurs désireux de mieux s’armer face à un risque de stress hydrique et thermique accru.

Avec des printemps souvent secs en Provence, c’est parfois dès la montaison que le rendement du blé peut être affecté, à une période où se détermine le nombre de grains par m², composante la plus explicative du rendement.

Viennent s’ajouter à cela de plus en plus fréquemment des stress thermiques dus à des températures de plus de 25 degrés, voire 30, affectant sensiblement le poids final des grains, quand ce ne n’est pas une pluviométrie importante au printemps, comme ce fut le cas en 2018. Les 1% des jours annuels actuellement décrits comme exceptionnels climatiquement en Provence par Météo France deviendront 30% d’ici 2050 selon les modèles de projection climatique. Pluies abondantes sur des périodes automnales ou printanières très courtes, chaleurs ou sécheresses extrêmes… pas évident dans ces conditions atypiques de raisonner ces choix techniques.

Si ce climat est très caractéristique du Sud-Est, première région de France impactée par le changement climatique, il pourrait en être de même d’ici quelques dizaines d’années pour d’autres territoires. Afin de connaître les variétés les plus adaptées à ce contexte climatique difficile, Agribio 04 et Arvalis ont mis en place un dispositif expérimental spécial, avec le concours du Parc du Luberon et les financements de la Fondation de France, la Fondation Bjorg, la Région Sud-PACA et le Département des Alpes de Haute-Provence.

Pendant quatre ans, entre 20 et 33 variétés différentes de blé tendre ont été testées sur une plateforme gérée en agriculture biologique chez Gérard Daumas à Mane. Durant les 3 premières années de l’expérimentation, les blés, implantés dans des microparcelles avec répétitions, ont été exposés à deux régimes hydriques différents : la pluviométrie climatique et une pluviométrie plus importante (irrigation). La moitié des variétés testées sont des variétés modernes, l’autre moitié des variétés paysannes.

Les résultats ainsi accumulés sur quatre ans sont particulièrement solides et représentatifs des conditions de productions biologiques de la Provence. Chaque variété a en effet été testée à minima quatre à sept fois, via deux à quatre ans d’essais au sec et à l’irrigué dans des sols sablo-limoneux à 12 % d’argile et à bonne réserve utile (150 mm). Par ailleurs, l’essai a volontairement été conduit dans les conditions représentatives de nutrition azotée des céréales de la région PACA, c’est-à-dire avec une carence marquée de manière très précoce. Chaque année, des apports de cinquante à soixante unités d’azote ont été réalisés pendant le tallage du blé.

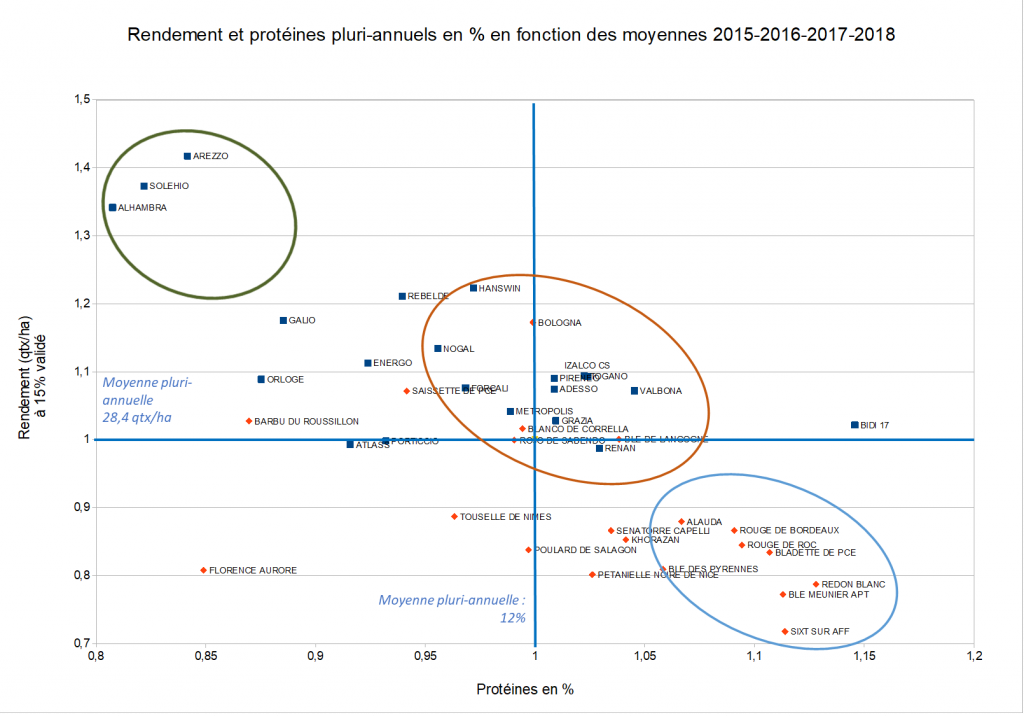

De manière générale, les variétés paysannes sont en moyenne plus portées sur la protéine que le rendement, à l’inverse des variétés modernes qui ont en grande partie des profils plus équilibrés. Dans le détail, on note (cf. figure 1) :

Figure 1 : Couples rendement protéines sur quatre années d’essais au sec et à l’irrigué.

Les résultats sont exprimés en % des moyennes annuelles pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. En orange figurent les variétés paysannes, en bleues les modernes. Les résultats portent sur deux à trois années d’essais avec et sans irrigation, sauf pour les variétés avec une étoile (une seule année d’essai). Les performances du Florence Aurore, blé réputé pour ses qualités en panification, s’explique par la présence de carie l’année où cette variété a été testée.

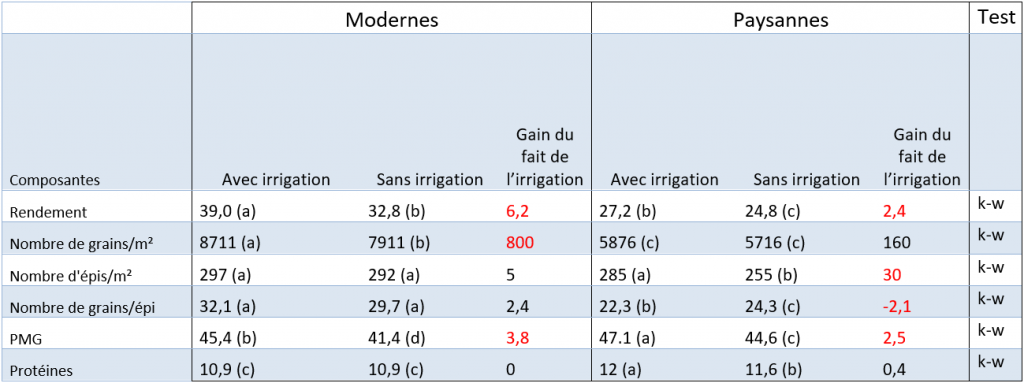

Sur les trois premières années d’essais (dispositif expérimental sec et irrigué), on constate que :

Le stress hydrique printanier, et encore plus l’échaudage, impacte variétés paysannes et modernes sur le remplissage du grain (PMG), avec des grains plus gros pour les variétés paysannes.

Figure 2 : Moyennes pluri-annuelles des composantes de rendement selon le type de variétés et le régime d’irrigation (test de Kruskall-Wallis au seuil de 5%)

En rouge figurent les différences statistiquement significatives dues au facteur irrigation et précédent lentilles. Par variable, les lettres entre parenthèse représentent les groupes d’homogénéité (modernes-irriguées ; modernes-secs ; paysannes-irriguées ; paysannes-secs). Deux groupes ayant des lettres communes n’ont pas de différence significative sur la variable observée. A l’inverse, deux groupes ayant des lettres différentes ont une différence significative sur la variable observée.

En résumé, en termes de rendement, les variétés modernes de l’essai semblent plus adaptées à des printemps secs, fréquents en Provence. Sélectionnées principalement sur la fertilité d’épis et plus précoces, elles ont la capacité de produire plus de grains par épi dans des conditions d’installation du nombre d’épis/m² souvent limitantes et peu maitrisées en agriculture biologique (semis tardifs avant l’hiver, fertilité moyenne des sols, faible disponibilité en azote pour la montaison). En revanche, les variétés paysannes, si elles sont moins productives, ont des rendements plus stables, quel que soit le niveau de stress hydrique observé.

Outre le rendement et la protéine, la résistance aux maladies (septoriose, fusariose, rouille jaune) a été observé afin de classer les variétés selon leur sensibilité. Si les variétés anciennes ou modernes sont indifféremment sensibles en moyenne, les premières par leur hauteur en paille plus importante ont l’avantage d’avoir des épis moins atteints pour les maladies partant des feuilles du bas et « grimpant » sur la tige (septoriose, fusariose).

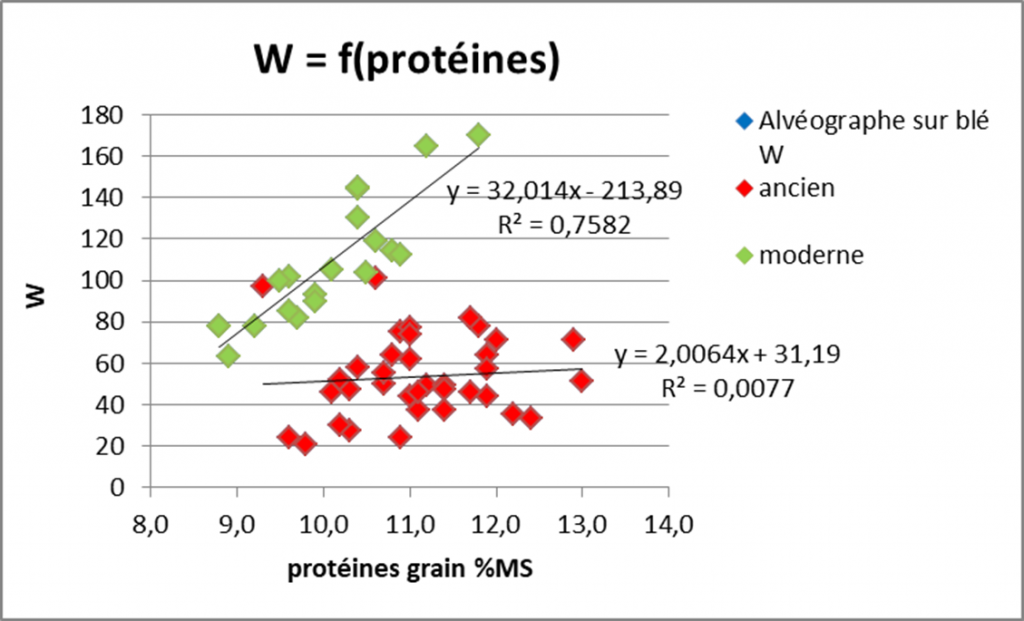

Si la caractérisation du comportement au champ des variétés est nécessaire, elle reste insuffisante pour appréhender leurs intérêts globaux. Pour éclairer au mieux les acteurs de la filière, des analyses nutritionnelles et de comportement technologique sur grains sont menées. Encore en cours d’interprétation, elles permettent néanmoins de montrer que la force boulangère (W, traduisant le travail nécessaire pour déformer le pâton jusqu’à éclatement) n’est pas, dans le cas des variétés anciennes, corrélée au taux de protéines, contrairement aux modernes (Figure 3), et que le stress hydrique semble peu influencer cet indicateur.

Figure 3 : W (force boulangère) en fonction du taux de protéines des variétés. (Analyse : B.Meleard, Arvalis) En rouge figurent les variétés anciennes. En verts les modernes.

Les valeurs de force boulangère des variétés anciennes étant significativement plus faibles que pour les modernes, il en résulte une nécessaire adaptation des méthodes de panification. Pour ce faire, des séances collectives de travail, les mains dans la pâte, sont organisées avec les paysans boulangers et les boulangers afin de croiser le comportement de différentes variétés, anciennes ou modernes, avec plusieurs méthodes de panification. Sont par exemple testées des fermentations plus ou moins longues avec différents types de levain (de son, de blé) à différentes doses. Une fois panifiés les pains sont dégustés collectivement avec des méthodes d’analyses sensorielles de Napping ® mises au point par l’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique). Tous ces éléments ont pour but de permettre la solidification d’une filière de blés paysans bio de Provence rassemblant producteurs, paysans boulangers, boulangers et meuniers pour permettre une valorisation territoriale de blés de pays.

Ainsi, le choix de variétés adaptées agronomiquement, intéressantes nutritionnellement, gustativement et en panification est en passe d’être affiné via ce projet, conforté par les connaissances nombreuses des producteurs et boulangers de Provence. Cela étant dit, face aux aléas climatiques nombreux, la question de la recomposition des systèmes agronomiques pour augmenter leur résilience est bien plus large qu’un « simple » choix variétal. L’enjeu est désormais d’identifier les systèmes d’exploitation les plus robustes, au sein desquelles les variétés de blé seront les mieux valorisées. Un programme d’expérimentation est actuellement en cours, pour travailler la question de la nutrition azotée optimale des blés bio via le concours de couverts végétaux adaptés aux conditions méditerranéennes dans des itinéraires techniques minimisant le travail du sol. Tout un programme !

Article rédigé par Mathieu Marguerie, Agribio 04