Découvrez les pratiques et techniques par filière

Depuis 2018 et le lancement du Label Bas Carbone en France, le secteur agricole voit fleurir de nombreuses initiatives de projets de compensation carbone partout sur le territoire français. En quoi la rémunération carbone pose encore question au réseau de l’agriculture biologique? La FNAB livre ici son décryptage du marché volontaire du carbone, de ses acteurs et des conséquences de sa structuration pour l’agriculture biologique.

Depuis 2018 et le lancement du Label Bas Carbone en France, le secteur agricole voit fleurir de nombreuses initiatives partout sur le territoire français, de projets de compensation carbone. Ces projets veulent favoriser la transition des systèmes agricoles afin de favoriser la baisse des émissions de gaz à effet de serre du secteur.

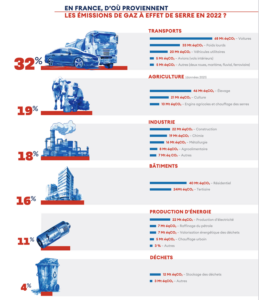

L’agriculture est le 2nd secteur économique le plus émetteur, après les transports qui couvrent 32% des émissions de GES du sol français. L’agriculture émet 19% des GES du sol français. Ce chiffrage du Haut Conseil pour le Climat s’appuie sur une logique d’inventaire, qui ne prend pas en compte les émissions importées par les secteurs pour boucler leurs productions. L’agriculture, doit abaisser de moitié ses émissions de GES d’ici à 2050, par rapport à 2015.

L’agriculture est le 2nd secteur économique le plus émetteur, après les transports qui couvrent 32% des émissions de GES du sol français. L’agriculture émet 19% des GES du sol français. Ce chiffrage du Haut Conseil pour le Climat s’appuie sur une logique d’inventaire, qui ne prend pas en compte les émissions importées par les secteurs pour boucler leurs productions. L’agriculture, doit abaisser de moitié ses émissions de GES d’ici à 2050, par rapport à 2015.

Les dispositifs de rémunération carbone s’inscrivent dans une logique de contribution à l’effort national, pour rémunérer les efforts du secteur agricole et les services écosystémiques qu’il rend. Cela s’apparente à un « Paiement pour service environnemental ». Cependant, la définition du paiement pour service environnemental varie beaucoup entre les acteurs et les projets. C’est la raison pour laquelle nous n’utiliserons pas cette notion pour qualifier l’ensemble des dispositifs de rémunération carbone.

Vidéo explicative des conclusions du 4 pour 1000.

Le secteur des terres est l’un des seuls, qui a la capacité de faire entrer du carbone depuis l’atmosphère vers le sol. C’est un enjeu majeur dans la réduction des GES à l’échelle française. Le CITEPA, , organisme étatique qui examine chaque année les émissions GES de la France, estime que le sols permettent de compenser 4,1% les émissions des autres secteurs en France en 2022.

En 2019, l’INRAe a sorti un rapport d’étude sur les potentiels de stockage carbone dans les sols agricoles. Cette étude a permis l’émergence de chiffrage sur la capacité des vignes, terres arables, forêts, prairies, à stocker du carbone. L’INRAe a également fait des recommandations sur les bonnes pratiques à adopter pour stocker plus de carbone vers les sols. Ces différents chiffrages ont fait émerger des ordres de grandeurs dont se sont emparés les porteurs de méthodes bas carbone mais aussi tous les autres organismes visant la rémunération carbone.

Cependant, les calculs de l’INRAe sont accompagnés d’incertitudes fortes. Par exemple, la capacité stockage carbone des forêts est estimée à +240kgC/ha/an. MAIS les chercheur.euse.s disent que ce chiffre peut varier de +130 à +420kg/ha/an !

Les méthodes bas carbone ont pris les valeurs moyennes de stockage carbone pour faire les bilan GES des fermes. Elles appliquent souvent des chiffres forfaitaires de stockage du carbone. Ce qui ne reflète pas l’incertitude liée à ces calculs. De plus, le carbone n’est pas stocké de façon linéaire dans les sols.

Un sol stocke beaucoup de carbone au cours des premières années, mais ensuite le stockage ralenti et la courbe se stabilise. L’inverse est aussi vrai. L’lorsqu’un sol est retourné il déstocke massivement du carbone puis ce déstockage décroit. En utilisant des forfaits, la plupart des diagnostics climat ne reflètent pas la réalité biophysique du stockage de carbone dans les sols, et considèrent par exemple qu’une prairie peut stocker du carbone advitam eternam. Or comme tout lieu de stockage, au bout d’un moment, il est rempli. L’enjeu n’est alors plus de stocker du carbone mais de maintenir ce stock dans les sols, pour ne pas dégager de GES par la suite.

Par ailleurs, les références du stockage du carbone dans les sols sont différentes selon les diagnostics, les façons de comptabiliser le carbone des sols aussi. Tout cela entraine des divergences fortes entre les bilans carbone d’un diagnostic à un autre.

La rémunération carbone basée sur des forfaits de stockage de carbone ne fait pas forcément réfléchir les agriculteur.ice.s en terme de système fermier. Mais plutôt en stratifiant les enjeux : carbone, biodiversité, eau. Aujourd’hui les crédits biodiversité sont présents au côté des crédits carbone. La difficulté des agriculteur.ice.s biologiques est de faire entrer leurs pratiques systémiques dans ces cases fermées, alors même que les liens biodiversité et climat sont établis depuis longtemps.

Le label bas carbone (et ses pendants privés), ne concrétisent pas un accompagnement et un suivi agronomique poussés. Cela représente un risque pour l’avenir des fermes qui se lancent dans le dispositif en mettant en place des pratiques parfois antagoniques à l’adaptation du changement climatique.

Enfin, en encourageant l’optimisation des pratiques d’élevage au lieu de favoriser le maintien et la bonne gestion des prairies, certaines recommandations pratiquées en vue d’une rémunération carbone peuvent passer à côté de la compréhension des enjeux réels du stockage de carbone dans les sols :

| Le CITEPA a montré que le secteur des prairies stocke de moins en moins de carbone. Dans son rapport SECTEN 2023, le CITEPA explique montre le stockage de carbone vers les prairies et de moins en moins fort. Celui-ci tend à se stabiliser au cours du temps. On peut en déduire que le maintien des prairies permanentes est impératif pour ne pas déstocker du carbone en masse. Et que, pour continuer à stocker du carbone dans nos sols, il faudrait favoriser la conversion de prairies temporaires ou de cultures en prairies permanentes pour éviter le relargage de carbone, conduisant à un affaiblissement du puit de carbone des prairies. Ceci favoriserait par ailleurs l’élevage extensif, comme en Bio par exemple. Cette pratique permettrait également d’adapter notre élevage aux bouleversements climatiques à venir. |

Grâce à un cahier des charges exigent sur le plein-air et l’autonomie alimentaire, l’agriculture biologique semble en bonne voie pour assurer le maintien des prairies pour conserver leurs stocks de carbone.

Découvrez l’élevage de Pauline et Sylvain qui s’adaptent et maximisent l’utilisation de leurs prairies en agriculture Biologique (p15).